「コミュニティの時代」は本当か

世界の至る所で「コミュニティ」の重要性が語られ始めたのは、いつからだろうか。

前回の特集で取り上げたファンダム・エコノミーも、業界のインフルエンサーたちが運営するオンラインサロンも、Web3カルチャーから派生したNFTも、D2Cブランドから成功事例が生まれた企業マーケティングでも。ここ数年で、あらゆる課題を解決してくれるソリューションとして「コミュニティ」という言葉がまるで魔法のように扱われてきたように思える。

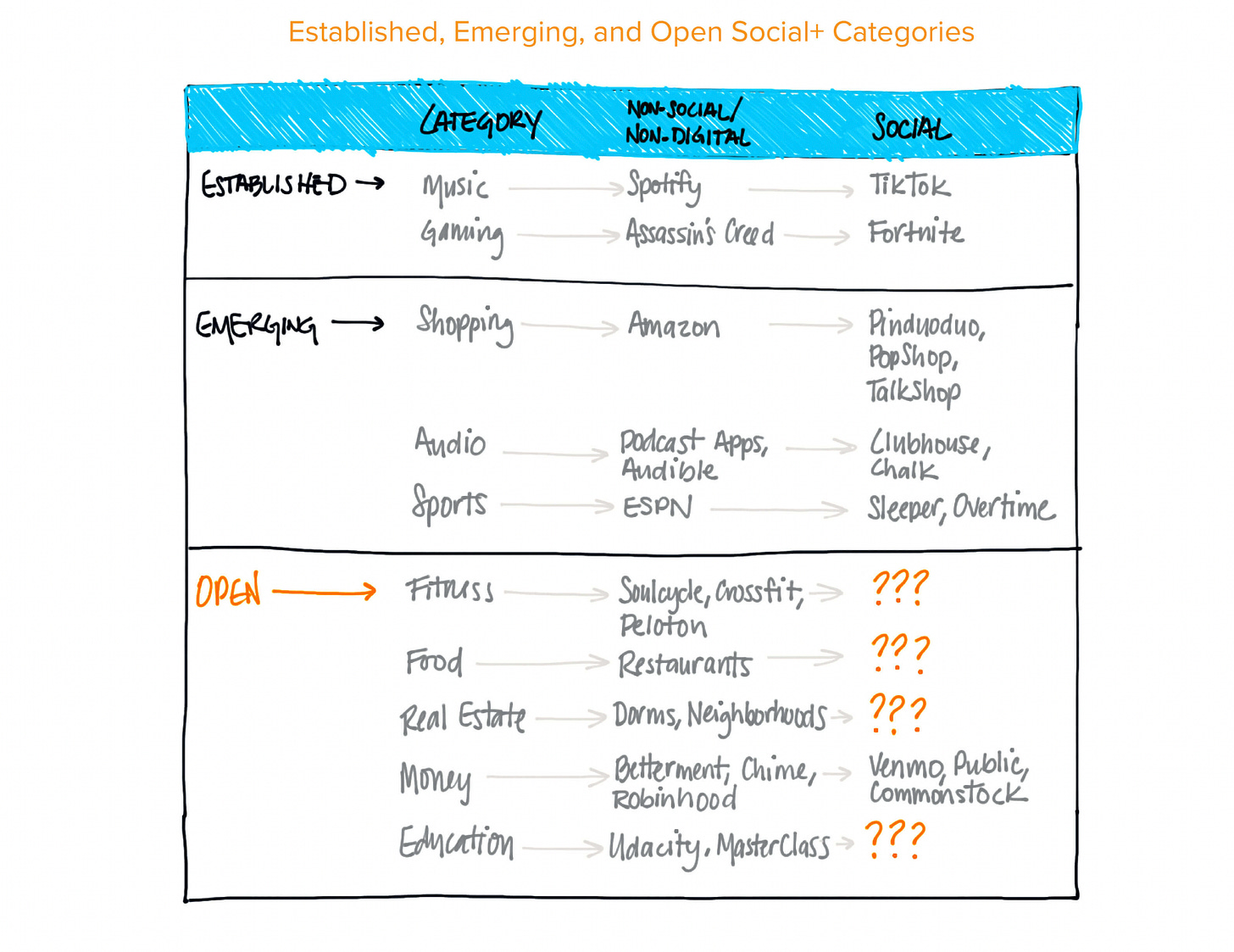

アメリカを代表する有力ベンチャー・キャピタルのAndreessen Horowitz (通称:a16z)が、”Community Takes All: (コミュニティが総取りする)”と題したレポートを発表したのが2020年12月。このレポートでは、あらゆる領域でコミュニティを内包したサービスこそが次の勝者になるだろう、と予測していた。

音楽サービスなら、SpotifyからTikTokへ。

ECサービスなら、Amazonから共同購入サービスのPinduoduoへ。

音声サービスなら、PodcastからClubhouseへ。

COVID-19によるパンデミック真っ盛りの当時、私自身もいくつかのオンラインサロンに参加し、仮想通貨を買い集めてNFTを購入し、D2CブランドのDiscordに参加してきた。しかし、約3年が経った今、「コミュニティ」はすべてを総取りできているだろうか?

もちろん、コミュニティの力によって大きな成功を収めている事例もある。その反面、NFTの95%が無価値になっているという記事が話題になり、コミュニティとの繋がりを武器に成功してきたD2Cブランドのいくつかは、現在、大きな苦境に立たされている。

私たち『EDITORS REPUBLIC』も、一つのコミュニティだ。

誰かと好きなことについて語り、感想や意見を交換し、時には体験を共有する。少し前までは当たり前だったそんな行為は、2023年現在のあなたにとって、どう変化しているだろうか?

そんな小さな問いを起点に、今回は「コミュニティ」について考えていきたいと思う。

コミュニティの「本質」はどこにあるのか

そもそもコミュニティとは、どのような概念から生まれたのだろうか?

その語源についてググってみると、大きく2つの概念と出会うことができる。

一つめは、ラテン語の”Communis” (= 勤労が全体で共有されている)という概念だ。”munis”(= 仕事、勤労、義務) に、”co-”(= 一緒に、共に)の接頭辞が組み合わさっていることから、個人が生み出した価値が、共同体全体に寄与している状態が望ましい、というものだ。

もう一つは、ラテン語の”Communitas”。この言葉を、文化人類学者のヴィクター・ターナーは下記のように定義している。

人々が非差別的、平等的、非合理的な共同体、または共同体の精神そのもの。日常的な社会的規範や関係を示す「構造」と対立する概念で、非差別的、平等的、非合理的な「反構造」という社会状態を意味します。

つまり、語源を遡ってみると、下記のような状態がコミュニティにとって本来の姿だった、ということになる。

① 個人の勤労が、共同体に共有されていること。

② 非差別的、平等的、非合理的であること。

③ 反構造的であること。

この条件と照らし合わせると、トップダウン式に構造化されたオンラインサロンや、投機としての側面が強いNFTプロジェクトなどは、原初的な「コミュニティ」とはかなり異なる性質を持っていると言えるだろう。

この条件を並べた時に、真っ先に頭に浮かんだのは、「Whole Earth Catalog」(以下、WEC)だ。

1968年に一人のヒッピーだったスチュアート・ブランドによって創刊されたこのカタログは、わずか4年後には150万部を超えるベストセラーとなった。

しかし、“access to tools.”のスローガンに表れているように、その思想の根底にあるのは「共有」である。

当時、支配的な体制や資本主義から逃れるようにアメリカ各地に点在していたコミューン。そこでは、自給自足の生活のために必要な道具や知識を持つことは死活問題であり、実践から得た成果を共有しあうことは、生きていく上で非常に切実な目的になっていた。そのために、WECは常に読者からの情報やフィードバックを丁寧に精査して反映し、常にアップデートし続けていた。その結果として、同じビジョンと切実さを持つ人々の間で大きな影響力を持つようになっていった。

個人の「切実さ」を伴ったとき、その「共有」はエンパワーされる。

そして、このWECに大きな影響を受けたスティーブ・ジョブスによって生み出されたスマートフォンを使って、世界中の人々は今日も「共有」を続けているのだ。

あなたの「切実さ」こそが、共有すべき価値になる

コミュニティの本質が「共有すること」にあるのならば、「編集」には何ができるだろうか?

音楽家・坂本龍一氏は、著書『音楽は自由にする』の中でこう書いている。今回のテーマを考える上で大きなインスピレーションを受けた文章なので、少し長く引用させてもらいたい。

あるレバノン人の青年が、イスラエルの空爆で愛する妹を失ってしまう。そしてその青年が、悲痛な思いを、音楽にする。でもそれは、彼が音楽にしている時点で、どうしても音楽のことになってしまって、妹の死そのものからは遠ざかっていく。

(中略)

ただその一方で、ある青年の妹の死というのは、その青年の記憶がなくなってしまえば歴史の闇に葬られて消えてしまいかねないけれど、歌になることで、民族や世代の共有物として残っていく可能性があります。個的な体験から剥離することで、音楽という世界の実存を得ることで、時間や場所の枠を超えて共有されていく、そういう力を持ちうる。

表現というのは結局、他者が理解できる形、他者と共有できるような形でないと成立しないものです。だからどうしても、抽象化というか、共同化というか、そういう過程が必要になる。すると、個的な体験、痛みや喜びは抜け落ちていかざるを得ない。

そこには絶対的な限界があり、どうにもならない欠損感がある。でも、そういう限界と引き換えに、まったく別の国、別の世界の人が一緒に同じように理解への通路ができる。言語も、音楽も、文化も、そういうものなんじゃないかと思います。

つまり、個人の体験をそのまま共有することは不可能であり、必ず、他者が理解できるように「編集」することが必要になってくる。

それは、言葉かもしれないし、写真かもしれないし、音楽やデザインかもしれない。あなた自身から湧いてくる表現であれば、きっと何でもいいはずだ。

さらに、ラッパーとして初めてピューリッツァー賞を受賞したKendrick Lamarは、こう語っている。

あのアルバム(注:『Good Kid, M.A.A.D City』)をリリースした時、あの作品はあくまで自分のコミュニティに向けて作ったものだったんです。コンプトンやワッツ、カーデナ、イングルウッドにホーソーン…。どこでもいいですが、ロサンゼルスに住んでいる人に向けて作りました。なので、自分のコミュニティ以外に住んでいる人に理解されるとは思っていなかったんです。

一度、ロンドンに行った時のことですが、キッズたちが自分の曲を一語一語歌ってくれたんです。そのキッズたちを見て「どうやって僕の曲を理解してるの?」と尋ねました。だって僕は、実際に地元で起こったストーリーや、自分たちが使っているスラングや言葉を使っているにもかかわらず、彼らは1行ずつ歌詞を歌ってるんですから。

そしたら1人の子が「僕たちは共感してるんだ。だって、これは君だけの歌詞じゃない。これは、暗い場所から抜け出して新しい人生を始めようとする物語だから」と言ってくれたんです。

その男の子は、劣悪な家庭環境に育ち、そこから抜け出そうとしながらも、いつもそこに戻ってしまい、その環境に染まろうとしていたらしいんです。でも、僕が自分のコミュニティの環境を抜け出したのと同じように、彼は僕のアルバムのおかげで、その家庭環境から抜け出すことができたそうなんです。それで、理解することができました。

おかげで、新たな創造性と、自宅の裏庭(地元)だけでなく世界中のみんなと通じる新たな方法を得ることができたんです。

Kendrickのこの言葉からは、前回の大きなキーワードになった「ストーリーから、ナラティブへ」という時代の空気感を感じることができる。

坂本龍一氏が言う「個的な体験から剥離した表現」の中にも、世界中の誰もが感じ取れる普遍的な感情や物語がこびりついていて、同じ切実さを感じている人々にはきっと届き、伝わる。そして、それを受け取った人が共感し、変容し、そこから新しい物語が生まれていく。

これは、一つのあたらしい「コミュニティ」の形だと言えないだろうか?

だからこそ、現代に生きる私たちは自分自身が抱えている「切実さ」ときちんと向き合い、勇気を持って共有していく姿勢が必要だと思う。

それは決してAIには代替できないものだし、SNSで希薄化・記号化された共感ではなく、本当の意味で「共有」できる仲間が、きっとどこかにいるはずだから。

- Written by 濱田小太郎(1期)

企業は「コミュニティ」になれるのか?

- Written by Inou Masahiro(10期)

多様性という言葉は、私たちの日常に当たり前に存在するようになった。

人的資本が注目を集め、どの企業も「人こそが資本である」と唱えている。

その一方で、営利目的である限り、企業が本当の意味での多様性を実現するのはとても困難だ。加えて、多様性といってもビジネスにおける成果を出せることが前提になっており、障がいを持つ方の採用も一部の企業では進んでいるが、健常者と同じフィールドで仕事をすることはほとんどないのが現状だ。

しかし、これからの時代、これまでビジネスのメインストリームに関われなかった人ほど、貴重な人材になってくるはずだ。

例えば、振動と光で音を感じる「Ontenna」というデバイスがある。これは、耳の聞こえない人の本当の悩みは、音が聞こえないこと以上に、その場の空気を楽しめないことではないか?という問いから生まれている。

このサービスを発展させれば、場の空気を共有し、より結びつきの強い集団になるヒントが生まれる可能性がある。耳が聞こえない、という一見ディスアドバンテージに思える視点が新しいクリエイティブを生み出した。

また、会話能力や視力に異常がないのに、文字の読み書きに限定した困難がある「ディスレクシア」と呼ばれる人々の持つ想像力やビジネススキルを「ディスレクティック・シンキング」と名付け、LinkedInに職種として登録するというプロモーションは、2022年のカンヌライオンズを受賞している。

一方、こうした方々を特別視せずに、健常者と変わらぬ職種につける機会をつくることも大切だ。

福祉実験カンパニー「ヘラルボニー」に勤める、聴覚に障がいを持つ菊永ふみさんは、障がいを持っている人でも、健常者の世界と行き来できるようになることが、キャリアの可能性を広げるという。そうした環境をつくる上で大切なのが心理的安全性だ。菊名さんは、信力的安全性を高めるためには、相手の変容を待つのではなく、自分から働きかけることも必要だと述べる。

これまでの企業、特にスタートアップはあえて同質性を高めることで、新しいクリエイティブやイノベーションを生み出してきた。だが、これからの時代は、最初から異質さを内包することが、未知のクリエイティブを生み出すことにつながっていく。企業が「コミュニティ」になれるかが、その分かれ道なのかもしれない。

心理的安全性の高さはなぜ必要か。「マイノリティ」の新入社員が、働く上で感じていること

コミュニティに「異質なもの」が現れたら

- Written by 金井茉利絵(1期)

前述の通り、コミュニティと「共有」は切っても切れない関係にある。ただ、場面によってコミュニティに「異質なもの」が現れた時、意識的にも無意識的にも人間はどうしても受け入れたくなかったり、自分が否定されているような気持ちになることがある。すると、現代のSNSでも学校や職場などの閉鎖的な空間でも、排除したり揉めたりと同じようなことが、ところどころで起こっているように見える。

そのヒントとして、国際教養大学・准教授の工藤尚悟さんの記事が参考になった。

自然界では、異質なものは共生できない限りは排除されるが、人間には権利があるため、その理由で排除はできない、そもそもコミュニティである限り排除は選びたくない。令和ですし。そうなると「異質なものを包摂する仕組み」が必要となる。

その仕組みとして、工藤さんは「併存と変容」を提案している。「共存」の場合は、AとBが全体に調和して一体化するような形だが、「併存と変容」は、AとBは「双方と出会うことで、お互いに刺激を受け合い、同じ空間に併存する前の段階とは質的な変化をし、AとBが元々持っていた性質や特徴を継承しながらも新しい性質を獲得した、A'とB’という状態に変容していく」という仮説が書かれている。

お互いに変わってしまう、これは人間にとって、もしかしてすごく楽しいことなんではないか。なぜかいまだ同質化大好き!なのが人間なのかなとは思いつつ、変化ほど刺激的なことはないように感じる。コミュニティの存在感が良くも悪くも強い今、自分が変容していくことも頭の片隅に置き、全員がどんどん変わっていったら面白くなりそうだなと無責任ながらに思います。

邂逅:異質なものを併存させる

ジャズ・コミュニティから学ぶ、変容し続けるためのヒント

- Written by 小林 明日香(2期)

まず『Total Refreshment Centre(以下TRC)』というネーミングが最高だ。このニュースレターの編集会議で「コミュニティが大切にすべきは“同質化”していくことではなく、何かを共有し合いながらも“変容すること”なのではないか?」という議論になった時、まっさきに思い浮かんだのは、名前の通り全力で変容しながら、いい作品を生み出し続けているサウスロンドンのジャズ・コミュニティだった。TRC立ち上げ人のレックス・ブロンデル氏のインタビューには、成功するコミュニティのヒントが散らばっている。

1. プロダクティブな場所をつくること。

※交流を促進する共有の場と、それぞれの機能を実現する場

2. 自分たちが尊敬する人たちに参加してもらうこと。

3. 機動性のある自由を確保し、オーガニックに物事が生まれる雰囲気にすること。

4. アウトプットするものは「質」にこだわり、良いものをつくり続けること。

これらは私たち『EDITORS REPUBLIC』が大事にしていること、目指すことと重なる部分が多い。残念ながら、私たちはTRCのようにリアルな空間は持っていないが、Discordというツールを使って交流を図りながら、質の高い INPUTとOUTPUTの機会を提供しあい、 「編集のOS」を常にアップデートしつづける場でありたいと願っている。(このコミュニティの詳細はVol.1参照)

他人と何かを共有することは面倒だし、理解されないかもしれないという恐さが常に付き纏う。でも、その不安を乗り越えて、一瞬でも一部でも何かを共有し合い、そのセッションから、ひとりではできなかった新しい何かが生まれる時、TRCが聴かせてくれるような豊かな世界がきっと立ち上がる。その景色を見てみたい。

サウス・ロンドン発、自由と信頼が支えるジャズ・コミュニティ:「Total Refreshment Centre」「Church of Sound」の立ち上げ人は語る

家具デザイナーが「共有」をデザインするとしたら?

- Written by 濱田 小太郎(1期)

個人的な話になるけれど、ここ数年で抱えていたいくつかの「切実さ」から、今年の8月から家族でオランダに移住することを決めた。せっかくなので、こちらで生活しながら見聞きしたことや心が動いたものなどを紹介していければ、と思っています。

*****

先日、家電メーカー・PHILIPSのお膝元でもあるEindhovenで行われているDutch Design Week 2023に足を運んできた。最も心が動いたのが、1990年代から廃材を再利用した家具を制作し続けてきたデザイナー・Piet Hein Eekのアトリエだ。

Eindhoven出身の彼は「Strijp R」と呼ばれる、かつてPHILIPSがTVのブラウン管を製造していた工場の広大な跡地を購入。今では使われなくなってしまった「巨大な廃材」を再利用するべく、自らの手で下記の機能を持つ施設に生まれ変わらせた。

・家具製作のアトリエ

・ショールーム/ショップ

・ホテル

・レストラン/カフェ/BAR

・ポテトフライ屋

・ギャラリー/イベントスペース

・若いアーティストやブランドに向けたレンタルスタジオ

感銘を受けたのは、このアトリエがEindhovenという街におけるDestination(目的地)になっているだけでなく、コミュニティへの還元までがしっかりとデザインされているからだ。ローカルコミュニティの遺産を受け継ぎ、再利用することで多くの文化や雇用を生み出し、その活動自体がEindhovenに多くの来訪客を惹きつける求心力になっている。

ビジネスでもカルチャーの観点でも、見事にデザインされているな、と強く感じた。

そして、この場所でDesign Week中に企画されていたのが「THE LONGEST TABLE DINNER」。Piet Hein Eekが今まで制作した中で最も長い、60mの廃材で作られたダイニングテーブルを囲んで、みんなで食事をしよう!というものだ。

彼自身のコアである「家具」を中心に置いた一晩限りのコミュニティは、きっとPiet Hein Eekが描く理想を具現化したものになったはず。ぜひ、来年は自分自身で体験してみたい。

Longest Table Workplace Dinner With Live Music

_Cinema Club

映画が描く「コミュニティ」のかたち

家、学校、職場、地域、国。古今東西の映画には、主人公を取り巻くさまざまなコミュニティが描かれています。

人が生きるうえで欠かせないコミュニティ。集団と言い換えてもよいかもしれません。私たちはその中で絆を深め、協力し合い、ときに偉大なことを成し遂げます。反面、暴走するとイジメや虐殺、戦争と、とんでもない狂気へと人間を駆り立てます。

まさに不穏な空気が世界を覆う今。

良い集団を築き、その中で自分を活かすにはどうしたらよいのか?

問いかけ、ヒントを与えてくれる6つの作品をご紹介します。

『イディオッツ』

弱さは隠すもの? 生きることの難しさ

- Written by 今村 玲女(6期)

社会に馴染めず、生きづらさを抱える若者たちが、”弱者”も集まれば力を発揮できると考え「障がい者」を演じながら集団で暮らし、世の偽善を浮き彫りにしていく様をドキュメンタリー調で描く。

主人公カレンは、ある日突然彼らと出会う。初めは違和感を覚えていたが、流されるまま彼らの生活に帯同するようになった。最初は彼らの価値観を否定していたカレンですら、いつしかコミュニティの居心地が心地よく感じてしまう。障がい者=社会に溶け込めないものと思い込み、自らも障がい者集団になることによって、社会に溶け込めない自分たちの弱さを隠そうとしたのだ。

そんな彼らの行動心理は、現代社会において見受けられる「SNS上で作り上げた自分」になりきり、人との繋がりを求める人々にも通ずる。他者からよく見られたい、自分のコンプレックスを隠したいなど、その心理は様々だろう。だが、そこまでして何かを発信したいということは、「誰かに自分たちの存在を認めてほしい」という弱さの裏返しとしての承認欲求があるのではないだろうか。では、いつまで偽りの自分を演じ、生きていくのだろうか?そうして生きる人々は "愚者" なのだろうか?監督ラース・フォン・トリアーはその答えを観客に投げかけている。人々が抱える心の本当の弱さを、コミュニティ "イディオッツ" を通して考えてみてほしい。

#障がい者 #ドグマ95 #弱さ

『イディオッツ』

知的障がい者を演じながら集団で暮らし、社会に対して挑発的な振る舞いをする集団を描く。デンマークにおける映画運動「ドグマ95」のルールに基づき製作された。監督:ラース・フォン・トリアー

1998年製作/デンマーク

『福田村事件』

集団に流されないためには

- Written by 早坂 あゆみ(6期)

集団心理を描いた作品の中でも実話を基にして、「二重差別」の問題も反映した衝撃作だ。

関東大震災直後、混乱に乗じて朝鮮人が暴動を起こすというデマが各地に広まる。千葉県福田村の住人たちも恐怖に駆られ、香川県からきた行商の一団を朝鮮人と疑い過半を惨殺してしまう。

村八分にされる不安から互いに同調を強要し合い狂気を膨張させて、一団を追い詰める人々の姿がリアルで恐ろしい。実は、一団は被差別部落民だったのだ。朝鮮人同様に社会から疎外されてきた一団の長は、彼らが日本人だったらどうする?と凶行を止めようとする者に言う。「朝鮮人なら殺してええんか」。村人たちの中でも彼らを庇ったのは、つまはじきにされている者たちだった。

集団の中にいながら、なおも流されず自分を保つにはどうしたらよいのか。本作は重い問いを投げかける。生き残った一人が記者につぶやく場面が印象的だ。「殺された者たちにも名前がありました」と、一人ひとりの名を挙げる。自警団につかまった朝鮮人の少女も、死を覚悟して叫ぶ。「アタシノナマエハ、キム・ソンリョ」。ここでの名前は、確固たる個人や自己を象徴している。私たちは狂った群衆の中で、少女のように毅然と名乗れるだろうか?

#実話 #二重差別 #関東大震災

『福田村事件』

関東大震災直後の混乱下で実際に起こった虐殺事件「福田村事件」を描く。社会派ドキュメンタリー作品を多く手掛けた森達也にとって初の劇映画作品。監督:森達也

2023年製作/日本

『八つ墓村』

いつの時代もよそ者はつまはじきに

- Written by 早坂 あゆみ(6期)

1977年公開当時大ヒットしたミステリーの傑作。同時に、コミュニティという視点で捉えても面白い作品だ。

寺田辰弥はある日訪ねてきた親せきによって、岡山県八つ墓村の富豪、多治見家の跡取りだと知らされる。村に連れて行かれるが、直後彼の周囲で関係者が次々と殺されていく。

実は村には400年前、流れ着いた落ち武者たちを村人が惨殺する忌まわしい過去があった。しかも、首謀者は多治見家の先祖だったのだ。村の尼は、連続殺人は後継者の辰弥が来たことによる落ち武者たちの祟りだと言って彼を追い出そうとする。

後半、尼を嘲笑していた若者たちまでもが、被害者が増えると祟りだと信じ込み、村中の人々と辰弥のもとに押し寄せる場面が怖い。彼らの姿は、かつて落ち武者たちを殺した村人に重なって見えた。とかく集団において、よそ者や異質な者は排除される。何百年経っても人間は変わらない。絶望的な真実を痛感させられる。

山奥の村の閉鎖的な風景と、冒頭で主人公が働いていた開放的な空港のシーンの対比が見事だ。さまざまな人を迎え入れる空の玄関。本作公開から約半世紀経った今、世間では多様性の尊重が叫ばれているが、多くのコミュ二ティはこの場所のように寛容だろうか?

#ミステリー #祟り #村

『八つ墓村』

400年にわたる怨念が息づく生まれ故郷を訪ねた青年が、連続殺人事件に巻き込まれるというミステリー映画。「祟りじゃ〜っ! 八つ墓の祟りじゃ〜っ!」は当時の流行語にもなる。監督:野村芳太郎

1977年製作/日本

『サロゲート』

ロボットは救世主か、コミュニティの破壊者か

- Written by 堀 聡太(8期)

映画「サロゲート」が描くのは、脳波で遠隔操作できるロボット<サロゲート>が開発された近未来。人々は自分の代わりに、望み通りの外見やスペックを有する<サロゲート>を調達、生身の身体は自宅で控え、仕事や学校生活などの諸事は<サロゲート>が代替する。

外出不要の世界など信じ難いと思うだろうか。しかし作中では、一部の反対派を除き、多くの人々が自らの身体的行為を人型ロボットにアウトソースさせることを選択している。

<サロゲート>が支持されたのは、「外見のことで悩みたくない」というコンプレックス解消の感情と、「指一本動かさず生きていける」という人間の怠惰性が大きい。生産性向上や効率化のもとにつくられたシステムが魅力に映ったのではないか。社会全体でぬるっと合意形成がなされ、「わたし」が秘匿された世界=コミュニティがつくられていった。

生成AIの広がりも、マイナンバーカード問題も、入管法改正の決め方も、すべてがぬるっとした合意形成のもとで進んでいる。何か問題が起きても、誰も責任をとらない。「わたし」が秘匿された世界は、そんな恐ろしさを孕むことを示唆している。

#SFサスペンス #ロボット #対立

『サロゲート』

ブルース・ウィリス主演、遠隔操作ができるロボット<サロゲート>が日常的に使われている近未来を描く。監督:ジョナサン・モストウ

2009年製作/アメリカ

『サマー・オブ・ソウル』

私たちは美しい! 連帯で示す存在証明

- Written by 堀 聡太(8期)

ドキュメンタリー映画「サマー・オブ・ソウル」で描かれているのは、黒人による、黒人のための連帯のあり様だ。1950年代後半から活発になった、黒人の市民としての自由と権利を求める公民権運動。60年代に法整備はされたものの、迫害を受け続けていた彼らは、ニューヨークのハーレムで行われた野外音楽フェスティバル「ハーレム・カルチュラル・フェスティバル」に集った。ここでの音楽の役割とは、享楽ではない。スティーヴィー・ワンダーやニーナ・シモンらが見せるパワフルなパフォーマンス、R&Bやソウルミュージックは、権利を迫害されてきた黒人たちに対して「今こそ連帯すべきだ」と強烈な意思提示を促すものだった。

ある調査によると、日本人の若者は「デモが怖い」と感じるらしい。そんな人たちにとって、ハーレムでの連帯は狂乱のように映るのかもしれない。否、本作の副題が「あるいは、革命がテレビ放映されなかった時」であるように、なかったことにされ続けた黒人たちの連帯とは、存在証明を高らかに叫ぶことと同義なのである。彼らは「私たちは美しい!」と団結する。その美しき闘いを、その目で確かめてほしい。

#ドキュメンタリー #連帯 #音楽フェス

『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』

1969年夏、ニューヨークで開催された音楽フェスティバル「ハーレム・カルチュラル・フェスティバル」を取り上げたドキュメンタリー映画。監督:アミール・“クエストラブ”・トンプソン

2021年製作/アメリカ

『バグダッド・カフェ』

好きな自分を探す旅路へ

- Written by 小森 由美子(2期)

私が好きな私でいられる場所、それが私にとってのコミュニティ。映画「バグダッド・カフェ」は主人公のブレンダがドイツ人客ジャスミンとの出会いによって「私が好きな私」を見つける物語です。

「バグダッド・カフェ」冒頭のブレンダをひと言で言うなら般若。よくそんなに怒れるなぁと感心するくらい周囲を睨んで怒鳴り散らし、呆れて夫も家を出てしまいます。ところがジャスミンとの交流を通じて、ブレンダの般若面がポロポロと崩れていく。ジャスミンとともにマジックショーをするブレンダは、自信と愛に満ちていてとても印象的です。その笑顔は、ブレンダが好きな自分に出会った証でした。さらに、ジェヴェッタ・スティールが歌い上げる「Calling You」がとてもいい。「I am calling you. I know you hear me」は、私が私を呼ぶ声。あなたはいま、あなたが好きなあなたでいる?と問われているのです。

そしてもう一つ、「バグダッド・カフェ」の素敵な点は、ブレンダを変えたジャスミンも、ブレンダによって変化するところ。作家の平野啓一郎は分人主義という考え方を提唱しています。「私」の人格は対人関係や環境ごとに分化するという主張ですが、私も同意見です。「編集スパルタ塾」でも受講生たちがそれぞれ自らの好きを発信しています。皆さんのポジティブな力に刺激を受けながら、私も自分の好きを発信したいな、と思っています。